Начальная страница

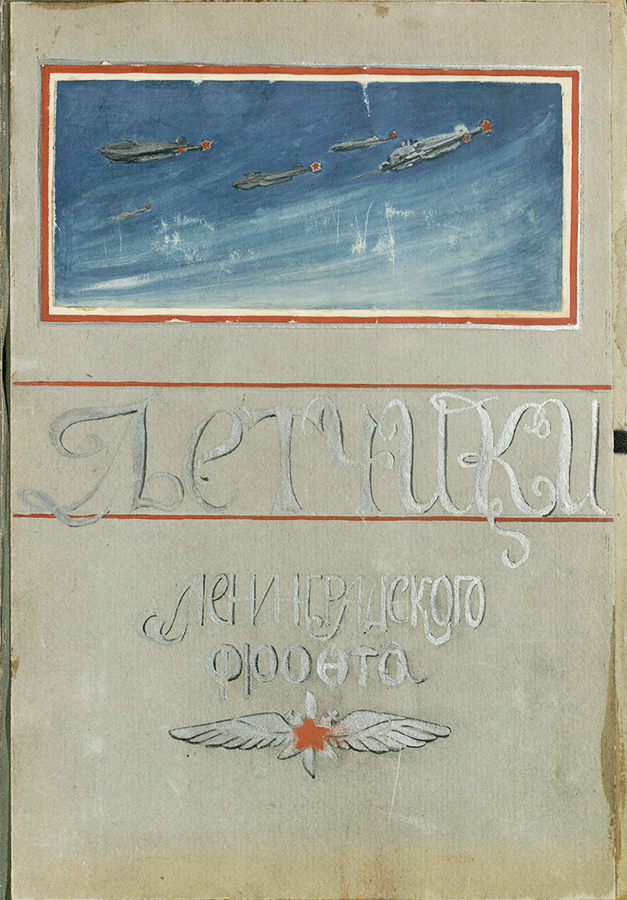

Летчики Ленинградского фронта, 22 июня 1941 — 22 июня 1944

Библиографический указатель о летчиках был составлен бригадой сотрудников Государственной Публичной библиотеки, занимавшихся в годы блокады созданием коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне». Работа по созданию справочного пособия была инициирована командованием ВВС, которое выделило в помощь библиотекарям консультанта — начальника Агитвзвода при Политуправлении Ленинградского фронта старшего лейтенанта Б. Л. Бродянского.

Уникальность данного документа в том, что он отсутствует в других библиотеках Российской Федерации и практически не известен широкой публике. Указатель будет интересен не только исследователям, изучающим историю Военно-воздушных сил Ленинградского фронта и Краснознаменной Балтики в годы Великой Отечественной войны, но и современным писателям, а также потомкам героев-авиаторов.

Летчики Ленинградского фронта, 22 июня 1941 — 22 июня 1944 (2)

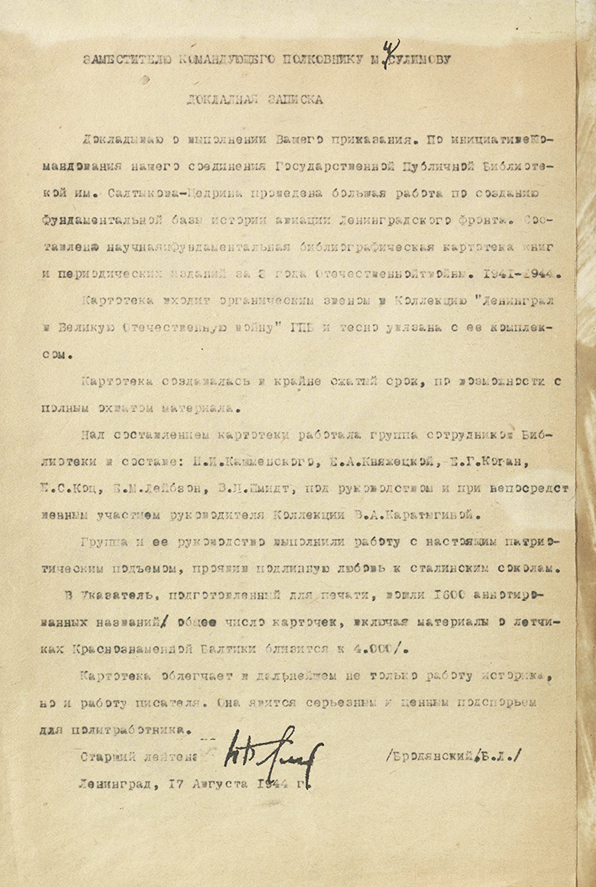

В указатель включены альбомы, книги, брошюры, статьи из сборников, публикации ленинградских и центральных газет, напечатанные с 22 июня 1941-го по 22 июня 1944 года — всего 1596 аннотированных названий. Текст напечатан на пишущей машинке на одной стороне листа. В коллекции РНБ книга представлена двумя экземплярами, отличающимися оформлением. Для копирования был выбран оригинал указателя, вложенный в специально изготовленную картонную папку с завязками, на обложке которой наклеен цветной рисунок самолетов и написано от руки: «Летчики Ленинградского фронта». Текст документа помещен в обложку с той же надписью. В папку вложены 5 черно-белых фотографий, на которых изображены летящие в небе советские самолеты с красными звездами на крыльях, а также моменты наземной подготовки боевых машин к полету. Все снимки наклеены на плотный картон. В папку также вложен раскрашенный от руки лист с текстом приветствия Сталинским соколам в День авиации 1944 г. от Публичной библиотеки. На форзац папки вклеена напечатанная на машинке «Докладная записка» заместителю командующего ВВС Ленинградского фронта полковнику Сулимову М. И. от старшего лейтенанта Бродянского Б. Л., рапортующего о выполнении приказа и завершении работы над указателем. Перед титульным листом книги вложено благодарственное письмо полковника Сулимова М. И., адресованное создателям справочника.

Для удобства пользования материалами документа бригада составителей поместила несколько указателей. Один из наиболее интересных — именной указатель летчиков, штурманов и воздушных стрелков-радистов, удостоенных звания Героев Советского Союза, который был составлен по сведениям Командования ВВС Ленинградского фронта.

Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в Демянском и Лычковском районах Ленинградской области

Понимая значение печатного слова, которое призывало к мужеству и героизму, укрепляло веру в Победу, хранители Публичной библиотеки в годы блокады собирали коллекцию документов «Ленинград в Великой Отечественной войне». Уникальность данного документа в том, что он входит в состав коллекции, но не содержит сведений о блокаде. В книге зафиксированы события, происходившие в городах и поселках Ленинградской области, оккупированных немецкой армией в 1941—1943 годах. Это один из первых «Актов», опубликованных после образования Чрезвычайной государственной комиссия (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Впоследствии «Акты» ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинения в Нюрнберге.

После освобождения советскими войсками населенных пунктов Демянск и Лычково в 1943 году, Ленинградская областная Комиссия провела расследование зверств фашистов и составила данный «Акт» на основании свидетельских показаний местных жителей. В документе нет художественного вымысла, в нем изложены только подлинные факты жизни людей на оккупированной территории. Невозможно пересказать все злодеяния, изложенные в материалах небольшой по объему брошюры. За 17 месяцев оккупации в двух поселках были повешены и расстреляны за связь с партизанами свыше 500 человек, угнаны в Германию более 14 000 взрослых и детей. За отказ работать на передовой линии фронта людей подвергали телесным наказаниям, насиловали и убивали. В деревне Старо–Сахново немецкий солдат выстрелил разрывной пулей в лицо семилетней девочки. На окраине Демянска фашисты устроили концлагерь для русских военнопленных, в котором красноармейцев держали в землянках–бункерах. После освобождения города в траншеях возле лагеря было обнаружено 5000 трупов со следами истязаний и пыток. Древний город Демянск, основанный в 1406 году, был практически разрушен немцами.

В «Акте» не упомянуто событие, произошедшее до оккупации на железнодорожной станции Лычково, в июле 1941–го, когда немецкие самолеты разбомбили эшелон с эвакуированными из Ленинграда детьми. Местные жители похоронили ребят в безымянной могиле, а к 60–летию Победы на площади у вокзала установили мемориал «Детям, погибшим в Великой Отечественной войне 1941—1945гг.».

В настоящее время Демянск и Лычково — провинциальные поселки Новгородской области, жители которых бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны.

Блокадный цирк

Жителям осажденного города для поднятия духа и настроения требовалось немного смеха и радостных впечатлений. Артисты Ленинградского цирка поддерживали людей, выступая на предприятиях, в госпиталях и даже на фронте, вносили частичку праздника в тяжелый бесчеловечный быт.

С началом блокады была сформирована цирковая бригада, ее еще называли Фронтовым цирком. Художественным руководителем был назначен Евгений Петрович Гершуни. К. А. Гузынин, его помощник, являлся в этом цирке режиссером, конферансье, администратором, и автором интермедий. Коверным стал талантливейший исполнитель цирковой клоунады известный ленинградцам Павел Алексеевич.

В мае 1941 года после окончания зимнего сезона труппа Ленинградского цирка ушла в отпуск, и никто не предполагал, что он продлится очень долго. Началась война. На фронт ушли многие артисты. На Ленинградском фронте до ранения в 1943 году служил рядовым Юрий Владимирович Никулин. Однако не все артисты цирка покинули город, некоторые отказались от эвакуации и оставались в осажденном городе.

Артисты располагались в Доме Красной армии на Литейном проспекте. Они постоянно работали над репертуаром, придумывали юмористические сценки на тему войны и блокады, ездили показывать их по городу и области. Фронтовой цирк выступал в Кронштадте, на фабриках и заводах, в домах культуры, в помещении Малого Оперного театра. За короткое время он завоевал большую популярность в частях Ленинградского фронта и на кораблях Балтики. К сентябрю 1942 года выездной цирк успел провести порядка 600 концертов. Осенью 1943 г. весь его коллектив с новой программой уехал на месяц в Москву на показательный смотр лучших достижений советского цирка. А примерно через год вошел в состав стационарного Ленинградского цирка.

Конечно, у этого цирка не было ни манежа, ни кулис – только покрытая соломой площадка вместо сцены да занавес. Но яркий костюм и профессиональный грим были обязательной частью выступления. Артисты проявляли уважение к своим зрителям. Городские власти помогали цирку с подкормкой четвероногих звезд – оставшихся в Ленинграде экзотических животных.

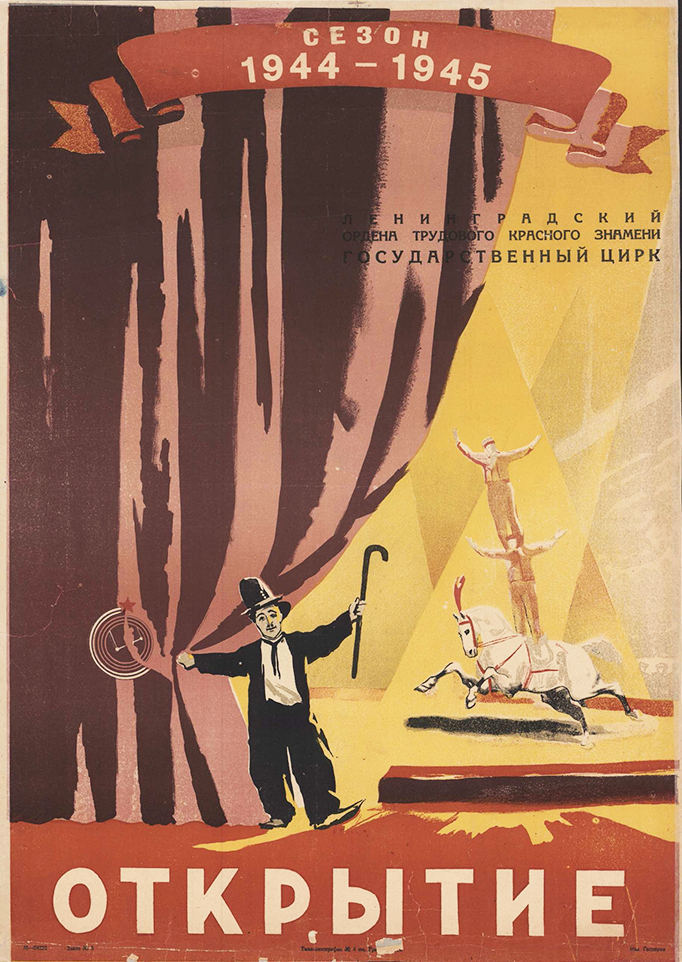

После снятия блокады, 28 ноября 1944 года, состоялось открытие Государственного Ленинградского цирка на Фонтанке. Отремонтировали и открыли его знаменитое здание. В первом представлении принял участие знаменитый клоун Карандаш. В программу были включены номера ведущих цирковых артистов: жонглеров Виолетты и Александра Кисс, акробатов Ф. Я. Хвощевского и А. И. Будницкого, наездников Королевых. В представлении принимали участие знаменитые «стальные капитаны» братья Мирославские, куплетисты Г. Л. Рашковский и Н. А. Скалов и музыкальный ансамбль лилипутов.

9 мая 1945 года артисты цирка дали праздничный концерт на лестнице рейхстага в Берлине. Были среди них и артисты Фронтового цирка под руководством Е. П. Гершуни.

Ленинградский цирк. Открытие. Сезон 1944–1945: [афиша] / Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный цирк. – [Ленинград]: Типо–литография № 4 им. Григорьева Н. Изд. Госцирка, [1944]. – 1 л.: цв. ил.; 82x58 см.

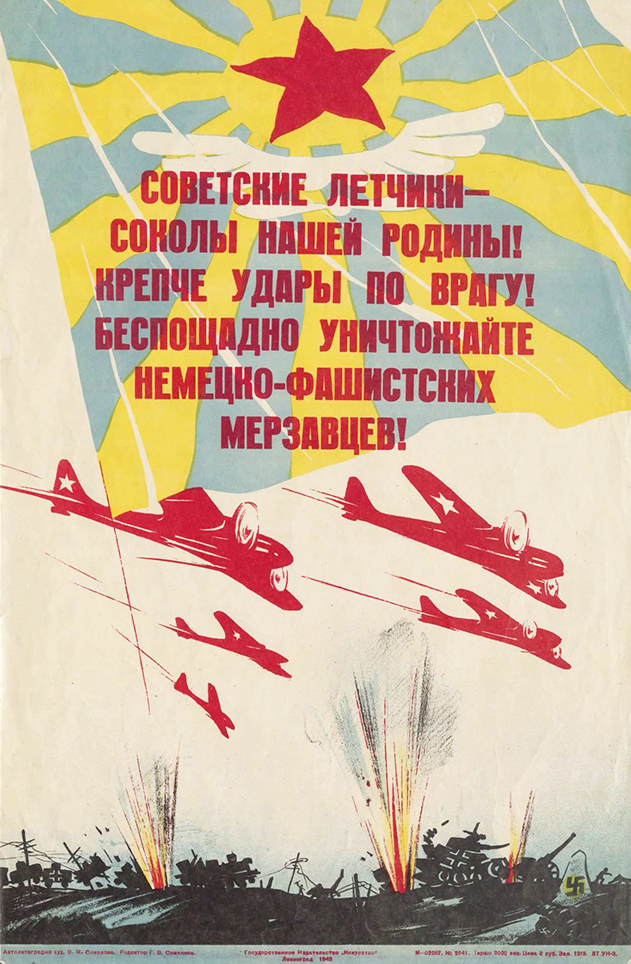

Советские летчики - соколы нашей Родины! Крепче удары по врагу! : призыв

Советская авиация сыграла большую роль в деле борьбы за Ленинград. Уже с первых дней блокады города она наравне с артиллерией слаженно действовала в деле защиты города: истребители прикрывали войска и город от авиационных налетов, помогали наземным войскам в отражении атак противника, оказывали авиационную поддержку войскам в позиционныхбоях.

Важные задачи выполняла авиация в период блокады. Это воздушное прикрытие ледовой трассы через Ладожское озеро, сопровождение ценнейших грузов для блокадного Ленинграда и обратное сопровождение отправляющихся в эвакуацию людей.

Морская авиация также оказывала поддержку сухопутным войскам — военно-воздушные силы Краснознаменного Балтийского флота привлекались к участию в противовоздушной обороне Ленинграда, а также к поддержке войск — авиация наносила удары по вражеским базам, аэродромам, вела воздушную разведку.

Велика роль авиации и в прорыве блокады. В начале 1943 года, когда войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли в наступление, авиация, несмотря на непростые метеорологические условия, оказала им существенную поддержку. Прорвав долговременно-укреплённую полосу противника, войска фронтов продвигались вперёд и 18 января встретились в глубине обороны противника между Невой и Синявиным. Блокада была впервые прорвана после 16 месяцев ожесточенных боёв и Ленинград начал своё постепенное возвращение к доблокадной жизни: возобновили свою работу промышленные предприятия, улучшилось снабжение населения и войск.

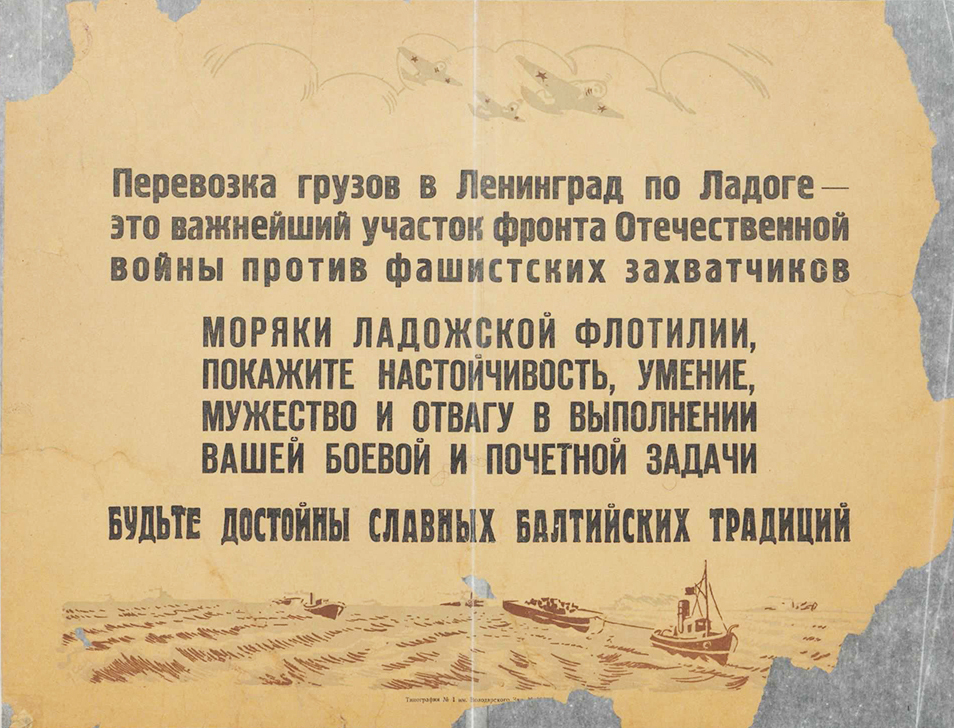

Перевозка грузов в Ленинград по Ладоге - это важнейший участок фронта Отечественной войны против фашистских захватчиков…: призыв

«Дорога жизни» через Ладожское озеро — знаменитая военно-стратегическая транспортная магистраль, оказавшаяся единственным связующим звеном осаждённого Ленинграда с Большой землёй с сентября 1941 по март 1943 года, в летнее время водным путём, зимой — по льду.

Обеспечение продовольствием и боеприпасами блокированного Ленинграда, а также эвакуация гражданского населения стали главными задачами сформированного ещё в октябре 1939 года особого подразделения Краснознамённого Балтийского флота — Ладожской военной флотилии. Корабли флотилии осуществляли перевозку грузов, а также обеспечивали безопасность перевозок — прикрытие от авианалётов на суда, доставлявших эти грузы в блокадный город. Просуществовав всего пять лет, с 1939 по 1944 год, она внесла большой вклад в дело победы Великой Отечественной войне.

Первоначально Ладожская флотилия базировалась в Шлиссельбурге. После занятия Шлиссельбурга немцами 8 сентября 1941 года, когда противник замкнул кольцо вокруг Ленинграда, флотилия, лишившись своей главной базы, была передислоцирована в Новую Ладогу.

За время работы трассы в осаждённый Ленинград было доставлено несколько тонн грузов — продовольствие, оружие, боеприпасы, и эвакуировано около 1,5 миллиона человек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1944 года «за образцовое выполнение задания в боях с немецко-фашистскими захватчиками при форсировании реки Свирь, прорыв сильно укреплённой обороны противника и проявленную доблесть и мужество» Ладожская военная флотилия была награждена орденом Красного Знамени, и стала именоваться Краснознамённой Ладожской военной флотилией.

После заключения в сентябре 1944 года перемирия с Финляндией, когда необходимость в отдельном военно-морском подразделении на Ладоге отпала, Ладожская военная флотилия была расформирована, а её корабли вошли в состав Краснознамённого Балтийского флота.

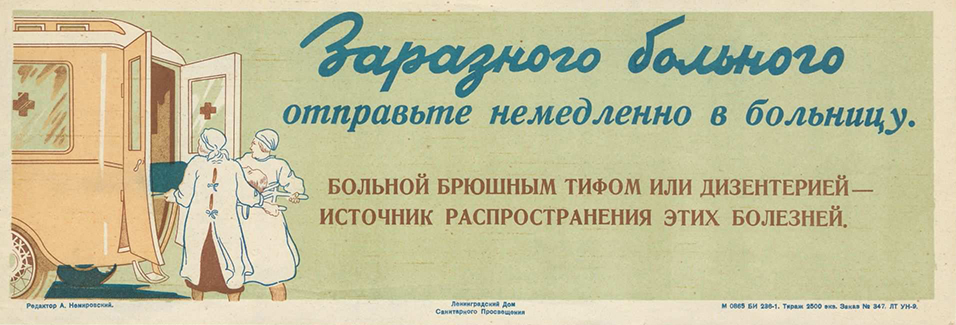

Заразного больного отправьте немедленно в больницу. Больной брюшным тифом или дизентерией – источник распространения этих болезней: призыв

В истории больших войн возникновение и распространение эпидемий различных инфекционных заболеваний было тесно связано с разрушительными действиями по уничтожению главных жизнеобеспечивающих систем города — водоснабжения и водоотведения, медицинских учреждений, жилищ. Оставшиеся без крова, одежды, пищи люди становились жертвой различных губительных эпидемий. Для Ленинграда, 8 сентября 1941 года взятого в блокадное кольцо, казалось, всё было уготовано для вспышки тяжелейших эпидемий различных инфекций. Но ленинградские медики самоотверженно встали на защиту жизни и здоровья горожан.

С началом блокады Ленинграда вся система здравоохранения города сосредоточилась на обеспечении санитарного благополучия населения и устранении тяжелейших последствий для ленинградцев в условиях войны: дефицит продуктов питания и тепла, бомбардировки и артобстрелы способствовали росту числа таких заболеваний как туберкулёз, сыпной и брюшной тиф, дизентерия и инфекционный гепатит. Голод приводил к нетипичному течению заболеваний. Однако благодаря оперативной и слаженной работе органов здравоохранения города смертность от инфекционных заболеваний была не столь высокой.

Особенно тяжелой для Ленинграда стала зима 1941—1942 года, когда системы водоснабжения и канализация были выведены из строя — водопроводные станции были обесточены, трубы промерзали и не выдерживали тех рекордно низких температур, которые пришлись на эту зиму. Нечистоты стекали прямо в речную систему города, которая являлась основным источником питьевой воды. Вторым источником для ленинградцев стал талый снег, который также был пропитан нечистотами. На многочисленных ленинградских фотографиях периода блокады запечатлен набор воды из прорубей рек и сбор снега. На набережной реки Фонтанки, 21 установлена памятная доска, рассказывающая о ежедневном подвиге ленинградцев.

В деле эпидемиологического контроля и профилактики важную роль сыграли установленные на берегах Ладожского озера санитарно-контрольные пункты, санитарно-эпидемиологические лаборатории, инфекционные госпитали, банно-прачечные отряды. В самом городе проводилась массовая иммунизация населения, был введён карантин для пребывающих, издан приказ об обязательной госпитализации всех лиц с высокой температурой неясного происхождения. В области организации вопросов профилактических и противоэпидемических мероприятий большую роль сыграли уборки города, первая и самая крупная из которых прошла весной 1942 года. С наступлением весны, когда сильные морозы, сдерживающие распространение болезней, спали, возникла угроза роста числа массовых заражений. Поэтому в апреле—мае 1942 года тысячи ленинградцев вышли на улицы города на уборку, из города были вывезены тысячи тонн мусора и нечистот, грязного льда и снега, а также были вывезены и захоронены многочисленные трупы погибших горожан.

Ленинградский дом санитарного просвещения, издавший этот призыв, наряду с другими организациями системы здравоохранения города проводил различные мероприятия по повышению осведомлённости населения в вопросах личной и общественной гигиены, профилактики и диагностирования инфекционных заболеваний.

Эпидемиологическое благополучие блокированного Ленинграда было отмечено зарубежными медиками. Посетившие в 1943 году город представители медицинской службы Военно-морского флота США было поражены отсутствию эпидемий в городе, а также общему состоянию города — Ленинград предстал перед гостями чистым, ухоженным городом. Подобный результат стал возможен благодаря сплочённой работе органов здравоохранения Ленинграда и его жителей, которые вместе встали на эпидемиологическую защиту любимого города.

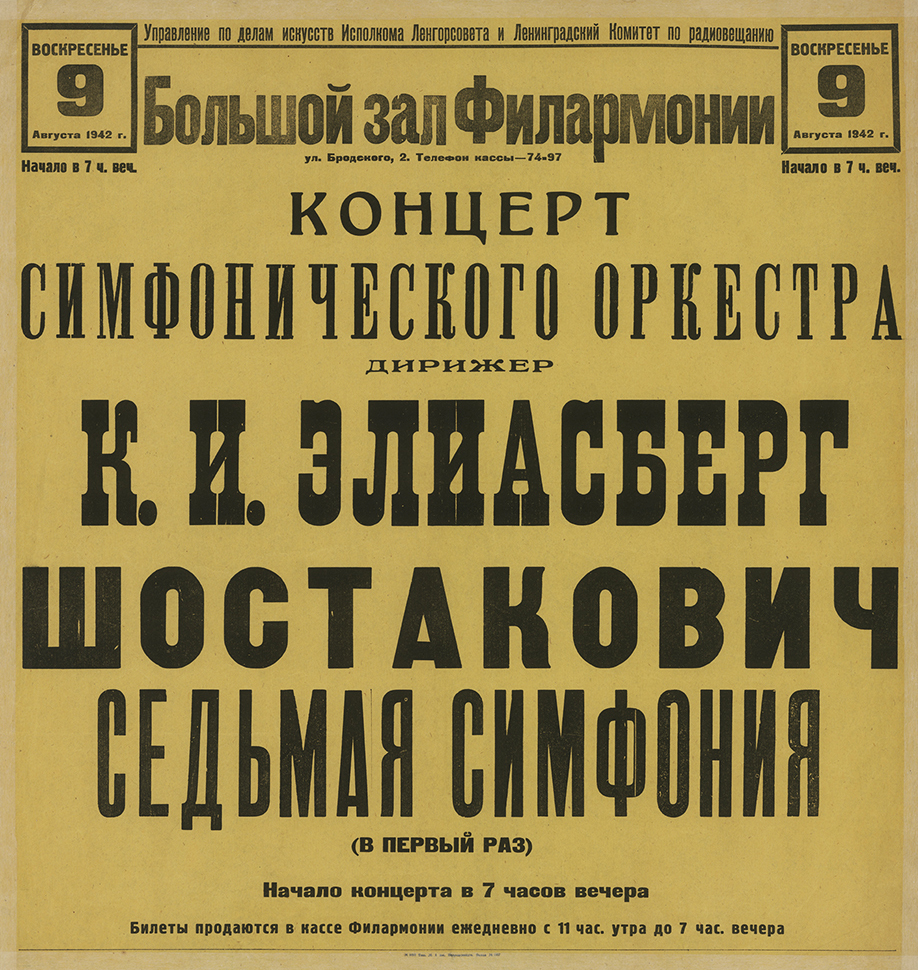

Ленинградский комитет по радиофикации и радиовещанию. Симфонический оркестр. Концерт Симфонического оркестра, воскресенье, 9 Августа 1942 г.: дирижер К. И. Элиасберг. Шостакович. Седьмая Симфония: (в первый раз) : [афиша]

Данный экземпляр афиши из коллекции «Ленинград в годы Великой отечественной войны», напечатан в 1942 г. в Ленинграде на бумаге светло коричневого цвета, текст набран черной краской, размер 70 × 66 см. Осажденный город жил. Работали библиотеки, музеи, театры, филармония. Афиша посвящена самому знаменательному культурному событию в блокадном Ленинграде — первому исполнению в Ленинграде 7й симфонии Д. Д. Шостаковича (созданной в 1941 г. и названной впоследствии «Ленинградской», ставшей музыкальным символом блокады) 9 августа 1942 г. Афишу удалось напечатать лишь в нескольких экземплярах, один из них хранится в РНБ. Именно в этот день по планам гитлеровского командования Ленинград должен был пасть, но вместо этого из несломленного города звучала музыка.

О тех днях вспоминала блокадница Н. И. Земцова: «Когда мы увидели афиши на улицах, что в филармонии будет концерт, мы не помнили себя от радости. Не могли себе представить, что у нас прозвучит Седьмая симфония Шостаковича».

В большом зале Филармонии симфонию исполнял Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета, многие музыканты которого умерли от голода в дни блокады. В зале были военные и жители города. Во время исполнения симфония транслировалась по радио и по городским громкоговорителям. Ее слышали и немецкие войска, стоявшие под Ленинградом.

В 1985 г. на стене Филармонии была установлена мемориальная доска. Дирижер Карл Элиасберг рассказывал: «Отзвучала музыка. В зале раздались аплодисменты. Не дай Бог мне еще услышать такие: руки людей еле двигались, аплодисменты напоминали сухой шелест. Но мы понимали, что это овации в честь автора симфонии, в честь героев-музыкантов».

Поэт Юрий Воронов, мальчиком переживший блокаду, через многие годы напишет: «И музыка встала над мраком развалин, Крушила безмолвие темных квартир. И слушал ее ошарашенный мир… Вы так бы смогли, если б вы умирали?..».

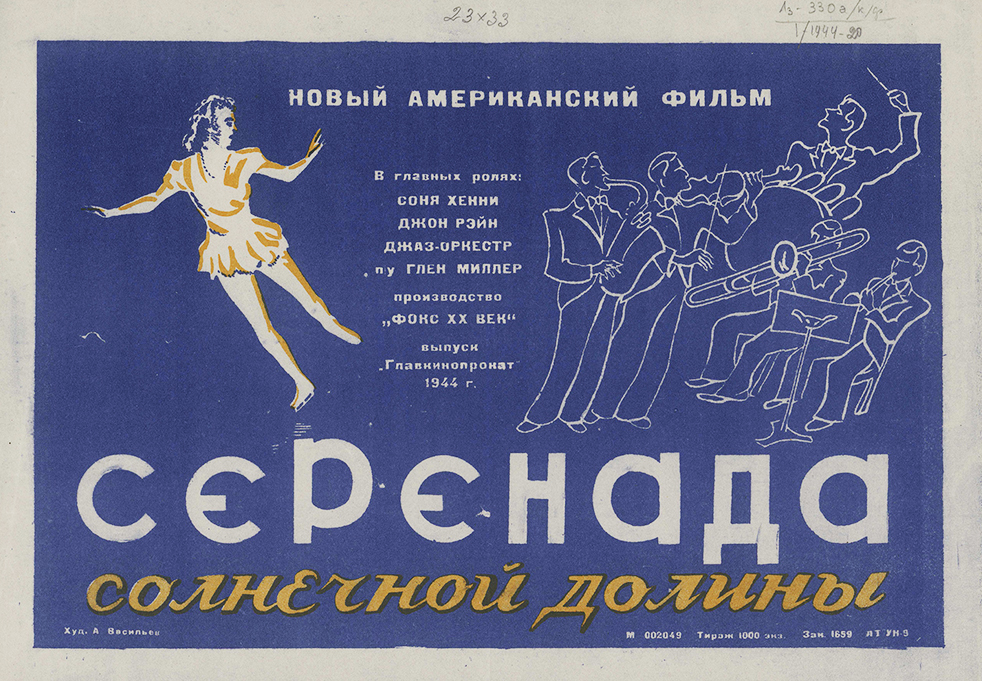

Новый американский фильм Серенада солнечной долины: в главных ролях: Соня Хенни и Джон Рэйн. Джаз-оркестр п/у Глен Миллер. Худ. А. Васильев: производство "Фокс XX век". Выпуск "Главкинопрокат": [афиша].

Кино в блокаду пользовалось большой популярностью у ленинградцев. В городе работали около двух десятков кинотеатров. Среди них "Колизей", "Художественный", "Аврора". Кинотеатры демонстрировали художественные фильмы и документальную хронику. Киножурналы для ленинградцев являлись по сути новостными выпусками и рассказывали о событиях в стране.

Выходили в прокат новые фильмы, в витринах появлялась реклама, и «залы заполняли изможденные, вечно мерзшие, изголодавшиеся горожане, да еще приезжавшие в командировку военные. Был лишь один месяц тяжелейшей, очень морозной и суровой блокадной зимы — январь 42–го, когда все кинотеатры были закрыты. Но постепенно они снова начинали работать».

Кинопоказы почти всегда проходили при полных залах. Жители блокадного Ленинграда ходили в кино даже в самые тяжелые времена, хотя им нередко приходилось прерывать просмотр и уходить в бомбоубежище. «Для нас, блокадников, кино, как и метроном ленинградского радио, было подтверждением тому, что мы — живы! Кинотеатры не отапливались, не хватало электроэнергии, умирали от дистрофии киномеханики, контролеры, кассиры. И все же фильмы шли! Сеансы часто прерывались воем сирены — начинались бомбежка или артиллерийский обстрел. Зрители спускались в бомбоубежище, но, как только раздавались звуки отбоя, люди возвращались и продолжали смотреть картину», – вспоминает блокадник Вадим Брусянин.

Новый американский фильм Серенада Солнечной долины: в главных ролях: Соня Хенни и Джон Рэин. Джаз-оркестр пу Гленн Миллер. [Худож.] А. Васильев: Производство "Фокс XX век". Выпуск "Главкинопрокат, 1944 г.": [афиша].

В осажденном городе работали только кинодокументалисты. Объединенная киностудия научно–технических и хроникально– документальных фильмов производила по специальному разрешению городских властей документальную киносъемку разрушенных районов, улиц и отдельных зданий Ленинграда. Кроме того, операторы снимали хронику повседневной жизни осажденного города: выпечку хлеба, тушение пожаров, замерзшие трупы на улицах, работу заводов, больниц, школ, библиотек и театров.

В кинотеатрах помимо хроники зрителям предлагалось посмотреть художественные фильмы, среди которых были и отечественные, и зарубежные. Наибольшей популярностью пользовались "Жди меня", "Свинарка и пастух". Еще были американские фильмы. «Они тоже помогали нам жить! «Серенада Солнечной долины» с музыкой Гленна Миллера» – первая большая работа в кино Гленна Миллера и его оркестра, а также его первая актёрская роль – «Сестра его дворецкого» и «Весенний вальс» — с Диной Дурбин, в «Песне о России» мы впервые увидели Роберта Тэйлора, смотрели «Северную звезду» и «Миссию в Москву», восхищались очаровательным диснеевским «Бэмби». По–прежнему шел в кинотеатрах выпущенный перед самым началом войны «Большой вальс» с Милицей Корьюс… Помимо газеты «Британский союзник», нам перепадало и английское кино: «Леди Гамильтон», «Джордж из Динки–джаза», «Повесть о затонувшем корабле». В «Рот–Фронте», после войны ставшем… кинотеатром «Родина», показывали присланных из Великобритании «Багдадского вора», «Джунгли» и «Маленького погонщика слонов», с юным исполнителем главных ролей по имени Сабу» (В. Брусянин).